By going through these CBSE Class 9 Sanskrit Notes Chapter 9 सिकतासेतुः Summary, word meanings, translation in Hindi, students can recall all the concepts quickly.

Class 9 Sanskrit Chapter 9 सिकतासेतुः Summary Notes

सिकतासेतुः Summary

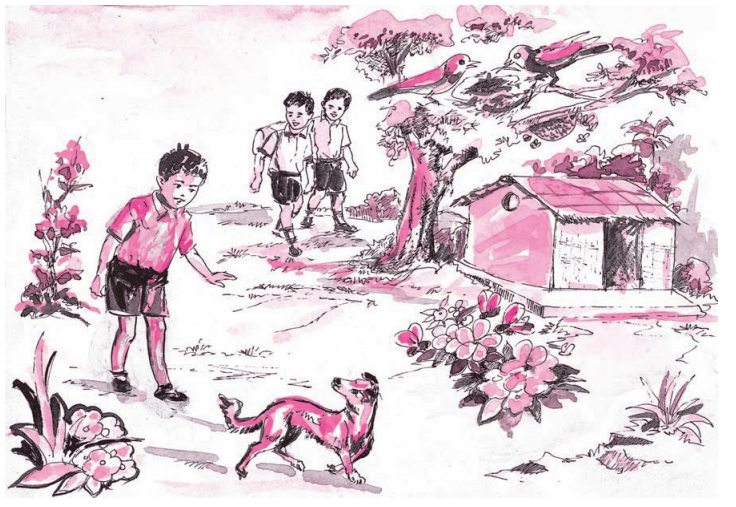

यह पाठ ‘कथासरित्सागर’ के सप्तम लम्बक से लिया गया है। मूलतः यह सोमदेव की रचना है। इसमें तपोदत्त नामक एक बालक तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। तपोदत्त को एक व्यक्ति मिला जो बालू के द्वारा नदी पर पुल बना रहा था। वह यह देखकर उसका उपहास करने लगा। वह व्यक्ति तपोदत्त से कहने लगा कि जो व्यक्ति बिना अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति कहीं ज्यादा मूर्ख है। मैं जिस कार्य में लगा हुआ है, उसमें मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिल जाएगी, परन्तु जो परिश्रम विद्या प्राप्त करना चाहता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता।

यह सुनकर तपोदत्त को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह पश्चाताप करने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा कि आपने मेरी आँखें खोल दी हैं। मैं आज से ही परिश्रम करूँगा। यह कहकर वह गुरुकुल में चला गया और विद्याभ्यास के द्वारा विद्वान बन गया।

सिकतासेतुः Word Meanings Translation in Hindi

1. (ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः)

तपोदत्तः – अहमस्मि तपोदत्तः। बाल्ये पितचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाऽधीतवानस्मि। तस्मात् सर्वैः

कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितोऽभवम्।

(ऊर्ध्वं निःश्वस्य)

हा विधे! किम् इदं मया कृतम्? कीदृशी दुर्बुद्धिः आसीत् तदा। एतदपि न चिन्तितं यत्

परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते।

नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वा गृहे॥1॥

(किञ्चिद् विमृश्य)

भवतु, किम् एतेन? दिवसे मार्गभ्रान्तः सन्ध्यां यावद् यदि गृहमुपैति तदपि वरम्। नाऽसौ भ्रान्तो मन्यते। अतोऽहम् इदानीं तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि।

शब्दार्थाः

बाल्ये – बचपन में

पितृचरणैः – पिता के द्वारा

क्लेश्यमानः – व्याकुल किए जाने पर

कुटुम्बिभिः – परिवार सब सदस्यों के द्वारा

ज्ञातिजनैः – सम्बन्धियों के द्वारा

तदा – तब, उस समय

गर्हितः – अपमानित किया गया

ऊर्ध्व – ऊपर

निःश्वस्य – साँस लेना, हा विधे! हे विधाता

दुर्बुद्धिः – बुरी बुद्धि

चिन्तितम् – सोचा गया

परिधानैः – वस्त्रों से

भूषितः – सजा हुआ

निर्मणिभोगीव – मणिहीन साँप की तरह,

शोभते – सुशोभित होता है

विमृश्य – सोच कर

मार्गभ्रान्तः – मार्ग भूला हुआ

उपैति – आ जाता है

अवाप्तुम् – प्राप्त करने के लिए

तपश्चर्यया – तपस्या के द्वारा।

अर्थ- (इसके बाद तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है)

तपोदत्त – मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश किए जाने पर भी मैने विद्या नहीं पढ़ी। इसीलिए

परिवार के सब सदस्यों, मित्रों और सम्बन्धियों के द्वारा मेरा अपमान किया गया।

(ऊपर की ओर साँस छोड़कर)

हे प्रभो! मैंने यह क्या किया? उस समय मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि हो गई थी! मैने यह भी नहीं सोचा कि वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किन्तु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार मणि से रहित साँप।

(कुछ सोचकर)

अच्छा, इससे क्या? दिन में रास्ता भूला हुआ मनुष्य यदि शाम तक घर आ जाए तो भी ठीक है। तब वह भूला हुआ नहीं माना जाता। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति में लग जाता हूँ।

विशेषण-विशेष्य-चयनम्

विशेषणम् – विशेष्यः

तपस्यारतः – तपोदत्तः

गर्हितः – अहम्

निर्मणिभोगी – नरः

सर्वैः – कुटुम्बिभिः, मित्रैः, ज्ञातिजनैः

दुर् – बुद्धि

अव्ययानां वाक्येषु प्रयोगः

अपि (भी) – त्वम् अपि पठ।

न (नहीं) – सम्प्रति सः न आगमिष्यति।

यत् (कि) – सः अवदत् यत् अहं श्वः विद्यालयं न गमिष्यामि।

यदि (यदि) – यदि वर्षा भविष्यति तर्हि मयूरः नर्तिष्यति।

वा (अथवा/या) – रामः श्यामः वा कोऽपि एकः तत्र गच्छतु।

किञ्चित् (थोड़ा) – अहम् किञ्चित् खादितुम् इच्छामि।

यावत् (जब तक) – यावत् अहं पठामि तावत् त्वम् शयनं कुरु।

पर्यायपदानि

पदानि – पर्यायपदानि

बाल्ये – बाल्यकाले

कुटुम्बिभिः – परिवारजनैः

सिकता – बालुका

पितृचरणैः – तातपादैः

ज्ञातिजनैः – बन्धुबान्धवै

दुर्बुद्धिः – दुर्मतिः

अलङ्कारैः – आभूषणैः

मार्गभ्रान्तः – पथभ्रष्टः

तपश्चर्यया – तपसा

अधीतवान् – पठितवान्

तपस्यारतः – तपः कुर्वन्

सेतुः – जलबन्धः

क्लेश्यमानः – संताप्यमानः

गर्हितः – निन्दितः

परिधानैः – वस्त्रैः

शोभते – सुशोभितः

उपैति – समीपं गच्छति

अवाप्तुम् – प्राप्तुम्

2. (जलोच्छलनध्वनिः श्रूयते)

अये कुतोऽयं कल्लोलोच्छलनध्वनिः? महामत्स्यो मकरो वा भवेत्। पश्यामि तावत्।

(पुरुषमेकं सिकताभिः सेतुनिर्माण-प्रयास कुर्वाणं दृष्ट्वा सहासम्)

हन्त! नास्त्यभावो जगति मर्खाणाम! तीव्रप्रवाहायां नद्यां मूढोऽयं सिकताभिः

सेतुं निर्मातुं प्रयतते!

(साट्टहासं पार्श्वमुपेत्य)

भो महाशय! किमिदं विधीयते!

अलमलं तव श्रमेण। पश्य,

रामो बबन्ध यं सेतुं शिलाभिर्मकरालये।

विदधद् बालुकाभिस्तं यासि त्वमतिरामताम्॥2॥

चिन्तय तावत्। सिकताभिः क्वचित्सेतुः कर्तुं युज्यते?

शब्दार्था:

कल्लोलोच्छलनध्वनिः – तरंगों के उछलने की ध्वनि

मत्स्यः – मछली

मकर: – मगरमच्छ

सेतुनिर्माण – पुल बनाने

प्रयासं – कोशिश

कुर्वाणं – करते हुए

सहासम् – हँसते हुए

जगति – संसार में

प्रयतते – कोशिश कर रहा है

साट्टहासं – जोर से हँसकर

पार्व – पास

सिकताभिः – रेत से

बबन्ध – बाँधा था

उपेत्य – पास जाकर

शिलाभिः – पत्थरों से

मकरालये – समुद्र पर

विदधद् – करते हुए

अतिरामताम् – अतिक्रमण

यासि – कर रहे हो,

क्वचित् – कोई

युज्यते – सकता है

नद्याम् – नदी पर

अभावो – कमी

मूढो – मूर्ख।

अर्थ – (पानी के उछलने की आवाज़ सुनी जाती है)

तपोदत्त – अरे! यह लहरों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? शायद बड़ी मछली या मगरमच्छ हो। चलो मैं देखता हूँ।

(एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हँसते हुए)

हाय! इस संसार में मूों की कमी नहीं है। तेज़ प्रवाह (बहाव) वाली नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

(जोर-जोर से हँसकर पास जाकर)

हे महाशय! यह क्या कर रहे हो आप? बस-बस मेहनत मत करो। देखो –

श्रीराम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था,

उस पुल को (इस प्रकार) रेत से बनाते हुए,

तुम उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो।

जरा सोचो! कहीं रेत से पुल बनाया जा सकता है?

विशेषण-विशेष्य-चयनम्

विशेषणम्

मूढः – अयम्

तीव्रप्रवाहायाम् – नद्याम्

एकम् – पुरुषम्

यम् – सेतुम्

अव्ययानां वाक्येषु प्रयोगः

पदानि – वाक्येषु प्रयोगः

कुतः (कहाँ से) – त्वम् कुतः आगच्छसि?

वा (अथवा) – तत्र एकः मत्स्यः मकरो वा भवेत्।

तावत् (तब तक) – तावत् गिरयः स्थास्यन्ति।

पावं (समीप) – गुरुः शिष्यस्य पार्वं गच्छति।

पर्यायपदानि

पदानि – पर्यायपदानि

सिकताभिः – बालुकभिः

सहासम् – हासेन सहितम्

जलोच्छलनध्वनिः – जलोर्ध्वगतेः शब्दः

मूर्खा: – मूढाः

दृष्ट्वा – अवलोक्य

जगति – संसारे

कल्लोलोच्छलनध्वनिः – तरङ्गोच्छलनस्य

कुर्वाणम् – कुर्वन्तम्

3. पुरुषः – भोस्तपस्विन्! कथं माम् अवरोधं करोषि। प्रयत्नेन किं न सिद्धं भवति? कावश्यकता शिलानाम्? सिकताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्पदृढतया।

तपोदत्तः – आश्चर्यम् किम् सिकताभिरेव सेतुं करिष्यसि? सिकता जलप्रवाहे स्थास्यन्ति किम्? भवता चिन्तितं न वा?

पुरुषः – (सोत्प्रासम्) चिन्तितं चिन्ततम्। सम्यक् चिन्तितम्। नाहं सोपानसहायतया अधिरोढं विश्वसिमि समुत्प्लुत्यैव गन्तुं क्षमोऽस्मि।

तपोदत्तः – (सव्यङ्ग्यम्) साधु साधु! आञ्जनेयमप्यतिक्रामसि!

पुरुषः – (सविमर्शम् )

कोऽत्र सन्देहः? किञ्च,

विना लिप्यक्षरज्ञानं तपोभिरेव केवलम्।

यदि विद्या वशे स्युस्ते, सेतुरेष तथा मम॥3॥

शब्दार्थाः

अवरोधं करोषि – रोकते हो

सिद्धं – सफल

स्वसंकल्प दृढ़तया – अपने संकल्प की दृढ़ता से

सोत्प्रासम् – मजाक उड़ाते हुए

सोपानसहायतयाः – सीढ़ी की मदद से

अधिरोढुम् – चढ़ने के लिए

विश्वसिमि – विश्वास करता हूँ

समुत्प्लल्य – छलाँग मारकर

सव्यङ्ग्यम – व्यंग्य सहित

आञ्जनेयम – अञ्जनि पुत्र हनुमान को

अतिक्रामसि – तुम अतिक्रमण कर रहे हो

सविमर्शम् – सोच-विचार कर

किञ्च – इसके अतिरिक्त

विना लिप्यक्षरज्ञान – लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना

तपोभिः – तपस्या के द्वारा

वशे स्युः – यदि वश में है

अर्थ – पुरुष – हे तपस्विन्! तुम मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता? शिलाओं की क्या आवश्यकता?

मैं रेत से ही पुल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ।

तपोदत्त – आश्चर्य है! रेत से ही पुल बनाओगे? क्या तुमने यह सोचा है कि रेत पानी के बहाव पर कैसे ठहर पाएगी?

पुरुष – (उसकी बात का खण्डन करते हुए) सोचा है, सोचा है, अच्छी प्रकार सोचा है। मैं सीढ़ियों के मार्ग से

(परम्परागत तरीके से) अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। मुझमें छलाँग मारकर जाने की क्षमता है।

तपोदत्त – (व्यंग्यपूर्वक) शाबाश, शाबाश! तुम तो अञ्जनिपुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो।

पुरुष – (सोच-विचार कर) और क्या? इसमें क्या सन्देह है। लिपि तथा अक्षर-ज्ञान के बिना जिस प्रकार केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा यह पुल भी। (केवल रेत से बन जाएगा)

विशेषण-विशेष्य-चयनम्

विशेषणम् – विशेष्यः

एषः – सेतुः

अव्ययानां वाक्येषु प्रयोगः

पदानि – वाक्येषु प्रयोगः

कथं (कैसे) – त्वम् एतत् कार्यं कथं करिष्यसि?

साधु (ठीक) – साधु उक्तम्।

विना (बिना) ज्ञानं विना जीवनम् सफलं न भवति।

यदि (अगर) – यदि परिश्रमं करिष्यसि तदा सफलं भविष्यसि।

पर्यायपदानि

पदानि – पर्यायपदानि

उपरुणत्सि – अवरोधं करोषि

अट्टम् – अट्टालिकाम्

आञ्जनेयम – हनुमन्तम्

सिद्धम् – सफलं

सोत्प्रासम् – उपहासपूर्वकम्

अधिरोढुम् – उपरि गन्तुम्

सविमर्शम् – विचारसहितम्

4. तपोदत्तः – ( सवैलक्ष्यम् आत्मगतम्)

अये! मामेवोद्दिश्य भद्रपुरुषोऽयम् अधिक्षिपति! नूनं सत्यमत्र पश्यामि। अक्षरज्ञानं विनैव वैदुष्यमवाप्तुम् अभिलषामि! तदियं भगवत्याः शारदाया अवमानना। गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। पुरुषाथैरेव लक्ष्य प्राप्यते।

(प्रकाशम्)

भो नरोत्तम! नाऽहं जाने यत् कोऽस्ति भवान्। परन्तु भवद्भिः उन्मीलितं मे नयनयुगलम्। तपोमात्रेण विद्यामवाप्तुं प्रयतमानः अहमपि सिकताभिरेव सेतुनिर्माणप्रयासं करोमि। तदिदानी विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि।

( सप्रणामं गच्छति)

शब्दार्थाः

सवैलक्ष्यम् – लज्जापूर्वक

आत्मगतम् – मन में

भद्रपुरुष – सज्जन

अधिक्षिपति – आक्षेप लगाना

वैदुष्यम् – विद्वता

अवाप्तुम् – प्राप्त करने की

अभिलषामि – इच्छा कर रहा हूँ

भगवत्याः – देवी की

शारदाया – शारदा का

अवमानना – अपमान

पुरुषार्थ – मेहनत

लक्ष्य – उद्देश्य

पुरुषार्थः – मेहनत से

प्रकाशम् – प्रकट रूप से

भो नरोत्तम! – हे महापुरुष

उन्मीलितं – खोल दिए हैं

प्रयतमानः – प्रयत्न करता हुआ

सिकताभिरैव – रेत से ही

सेतुनिर्माणप्रयासम् – पुल बनाने का प्रयत्न

तदिदानीम् – तो अब।

अर्थ- तपोदत्त-(लज्जापूर्वक अपने मन में)

अरे! यह सज्जन मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप लगा रहा है। निश्चय ही यहाँ मैं सच्चाई देख रहा हूँ। मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। यह तो देवी सरस्वती का अपमान है। मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या का अध्ययन करना चाहिए। पुरुषार्थ (मेहनत) से ही लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है। (प्रकट रूप से) हे श्रेष्ठ पुरुष! मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं? किन्तु आपने मेरे नेत्र खोल दिए। तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, तो अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ।

(प्रणाम करता हुआ चला जाता है)

विशेषण-विशेष्य-चयनम्

विशेषणम् – विशेष्य

भगवत्याः – शारदायाः

भद्रः – पुरुषः

प्रयतमानः – अहम्

अयं – पुरुषः

उत्तमः – नरः

अव्ययानां वाक्येषु प्रयोगः पदानि

वाक्येषु – प्रयोगः

नूनं (निश्चितम्) – अहम् नूनं सत्यमेव पश्यामि।

विना (बिना) – अक्षरज्ञानं विना विद्या कथं अवाप्नोषि।

एव (ही) – गुरुकुलं गत्वा एव विद्याध्ययनं करोमि। पर्यायपदानि

पर्यायपदानि

पदानि – पर्यायपदानि

सवैलक्ष्यम् – सलज्जम्

उन्मीलितम् – उद्घाटितम्

पुरुषार्थः – उद्योगः उद्यमः

अवाप्तुम् – प्राप्तुम्

नदी – तरङ्गिणी

वैदुष्यम् – पाण्डित्यम्

विद्याध्ययनाय – विद्याध्ययनार्थं

अभिलषामि – इच्छामि

इदानीम् – अधुना

जलम् – वारि