By going through these CBSE Class 8 Sanskrit Notes Chapter 12 कः रक्षति कः रक्षितः Summary, Notes, word meanings, translation in Hindi, students can recall all the concepts quickly.

Class 8 Sanskrit Chapter 12 कः रक्षति कः रक्षितःSummary Notes

कः रक्षति कः रक्षितः Summary

यह पाठ पर्यावरण पर केन्द्रित है। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग होता है। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक अत्यधिक घातक है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या को उजागर किया गया है तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशील समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। पाठ का सार इस प्रकार है :

मनुष्य पूर्वकाल में कपास से, मिट्टी से अथवा लोहे से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया करता था। ये वस्तुएँ पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती थीं। कारण कि, ये आसानी से गल जाती हैं और नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं।

आजकल लोग प्लास्टिक का अधिक प्रयोग करते हैं। लोग प्लास्टिक से निर्मित थैलों को तथा अन्य वस्तुओं को इधर-उधर फेंक देते हैं। ये वस्तुएँ न तो गलती हैं और न ही सड़ती हैं। ये यथावत् पड़ी रहती हैं तथा वातावरण को दूषित करती हैं।

मनुष्य कदापि इस ओर ध्यान नहीं देता कि प्लास्टिक पर्यावरण को बहुत क्षति पहुँचाता है और इससे मानव का अहित होता है। अतः हमारा यह परम कर्त्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की शुद्धि की ओर ध्यान दें तथा पर्यावरण को दूषित होने से बचाएँ।

कः रक्षति कः रक्षितः Word Meanings Translation in Hindi

मूलपाठः, अन्वयः, शब्दार्थः सरलार्थश्च ।

(क) (ग्रीष्मौ सायंकाले विद्युदभावे प्रचण्डोष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति)

वैभवः – अरे परमिन्दर्! अपि त्वमपि विद्युदभावेन पीडितः बहिरागतः?

परमिन्दर् – आम् मित्र! एकतः प्रचण्डातपकालः अन्यतश्च विद्युदभावः परं बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथाऽवरुद्धः।

सत्यमेवोक्तम् प्राणिति पवनेन जगत् सकलं, सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी।

क्षणमपि न जीव्यतेऽनेन विना, सर्वातिशायिमूल्यः पवनः॥1॥

विनयः – अरे मित्र! शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधाराः इव प्रस्रवन्ति स्मृतिपथमायाति शुक्लमहोदयैः रचितः श्लोकः। तप्तर्वाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघाः,

आरक्षिविभागजना इव समये नैव दृश्यन्ते॥2॥

अन्वयः-(इदम्) जगत् सकलं, चैतन्यमयी निखिला सृष्टिः पवनेन प्राणिति। अनेन विना क्षणमपि न जीव्यते। पवनः सर्वातिशायिमूल्यः।।1।।

तप्तैः वाताघातैः लोकान् अवितुं मेघाः नभसि आरक्षिविभागजना इव समये नैव दृश्यन्ते।।।2।।

शब्दार्थ-

प्रचण्ड-भयंकर।

बहिः-बाहर।

आगतः-आ गया।

प्रचण्ड-तीव्र।

अन्यतः-और भी।

आगत्य-आकर।

अवरुद्धः-रुक गया।

प्राणिति-जीवित है (Survives)।

सकलम्-सारा।

निखिला-सम्पूर्णं (Whole)।

जीव्यते-जीवित है।

सर्वातिशायि-सबसे बढकर।

स्वेदबिन्दवः-पसीने की बूंदें।

प्रस्रवन्ति-बह रही हैं।

तप्तैः-गर्म।

वाताघातैः-लू के द्वारा।

अवितुम्-रक्षा करने के लिए।

नभसि-आकाश में। आरक्षिः-पुलिस।

दृश्यन्ते-दिखाई पड़ते हैं।

सरलार्थ-

(गर्मी की ऋतु में शाम को बिजली के अभाव में तीव्र गर्मी के द्वारा पीड़ित वैभव घर से

बाहर निकलता है)

वैभव – अरे परमिन्दर्! क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो?

परमिन्दर – हाँ, मित्र! एक तो तीव्र गर्मी का समय, दूसरे बिजली का अभाव। परन्तु बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु की गति पूर्णतः रुक गई है। सच ही कहा है पवन के द्वारा समस्त जगत् तथा चैतन्यपूर्ण यह समग्र सृष्टि जीवित है। इसके बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रहा जाता है। सबसे अधिक मूल्य वाली वायु है।

विनय – अरे मित्र! शरीर से न केवल पसीने की बूँदें, अपितु पसीने की नदियाँ बह रही हैं। शुक्लमहोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं।

(ख) परमिन्दर् – आम् अद्य तु वस्तुतः एव

निदाघतापतप्तस्य, याति तालु हि शुष्कताम्।

पुंसो भयादितस्येव, स्वेदवज्जायते वपुः॥3॥

जोसेफः – मित्राणि! यत्र-तत्र बहुभूमिकभवनानां, भूमिगतमार्गाणाम्, विशेषतः

मैट्रोमार्गाणां, उपरिगमिसेतूनाम् मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते

तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः? वयं तु विस्मृतवन्तः एव

एकेन शुष्कवृक्षण दह्यमानेन वह्निना।

दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा॥4॥

परमिन्दर् – आम् एतदपि सर्वथा सत्यम्! आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः। तत्र चेत्

काञ्चित् शान्तिं प्राप्तुं शक्ष्येम।

अन्वयः-निदाघतापतप्तस्य (जनस्य) तालु शुष्कतां याति। पुंसः भयादितस्येव वयुः स्वेदवत् जायते।।3।।

वह्निना दह्यमानेन एकेन शुष्कवृक्षेण सर्वं तद्वनं दह्यते, यथा कुपुत्रेण कुलम्।।4।।

शब्दार्थ-

वस्तुतः-वास्तव में।

निदाघ-गर्मी।

याति-प्राप्त होता है।

शुष्कताम्-सूखापन।

पुंसः-मनुष्य का।

भयादितस्य-भयभीत।

वपुः-शरीर।

स्वेदवत्-पसीने से तर।

उपरिगामि-ऊपर से जाने वाले।

कर्त्यन्ते-काटे जाते हैं।

शुष्क-सूखा।

विस्मृतवन्तः- भूल गए हैं।

वह्निना-अग्नि के द्वारा।

दह्यमानेन-जलाए जाते हुए।

शक्ष्येम-सकेंगे।

आगच्छन्तु-आओ।

सरलार्थ –

परमिन्दर् – हाँ! आज तो वास्तव में

गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है। भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने से तर हो जाता है।

जोसेफ – मित्र! जहाँ-तहाँ अत्यधिक पृथ्वी पर भवनों का, भूमिगत मार्गों का, विशेषरूप से मैट्रो के मार्गों का, ऊपर से गुजरने वाले पुलों का-इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। अवश्य ही हमसे क्या अपेक्षा की जाती है? हम तो भूल ही गए अग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही समग्र वन जला दिया जाता है, जिस प्रकार कुपुत्र के द्वारा कुल (नष्ट हो जाता है।)

परमिन्दर् – हाँ, यह भी सत्य है! आओ, नदी के किनारे चलते हैं। वहाँ कुछ शान्ति प्राप्त कर सकेंगे।

(ग) (नदीतीरं गन्तुकामाः बालाः यत्र-तत्र अवकरभाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति)

जोसेफः – पश्यन्तु मित्राणि यत्र-तत्र प्लास्टिकस्यूतानि अन्यत् चावकरं प्रक्षिप्तमस्ति।

कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परं वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षिता

इवाचरामः अनेन प्रकारेण…. वैभवः – गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य

स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। विनयः पश्य-पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते।

(आहूय) महोदये! कृपां कुरू मार्गे भ्रमद्भ्यः । एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम्।

अस्मत्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवतीसदृशैः एवं संस्कारा देयाः ।

रोजलिन् – आम् पुत्र! सर्वथा सत्यं वदसि! क्षम्यताम्। इदानीमेवागच्छामि। (रोजलिन् आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तमवकर मार्गे विकीर्णमन्यदवकर चापि सङ्गृह्य अवकरकण्डोले पातयति)

शब्दार्थ- अवकर-कूड़ा।

प्रक्षिप्तम्-फेंक दिया।

आचरामः-आचरण करते हैं।

दीयते-दिया जाता है।

उपरितः-ऊपर से।

भ्रमद्भ्यः -भ्रमण करते हुए। क

कत्यम्-कार्य।

क्षम्यताम्-क्षमा करिए।

अवगच्छामि-जानती हूँ।

कण्डोले-टोकरी में।

सरलार्थ-

(नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ-तहाँ गन्दगी के ढेर देखकर वार्तालाप करते हैं)

जोसेफ – मित्र, देखो! जहाँ-तहाँ प्लास्टिक का थैला तथा अन्य कूड़ा फेंका हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकर होती है, परन्तु हम शिक्षित होते हुए भी अनपढ़ों की तरह आचरण करते हैं, इस प्रकार हम घरों को नित्य स्वच्छ करते हैं, परन्तु किसलिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। विनय देखो, देखो। ऊपर से अब भी मार्ग में कूड़ा डाला जा रहा है।

(बुलाकर)-देवी! मार्ग में भ्रमण करने वालों पर कृपा करो। यह तो पूर्णतः अशोभन कार्य है। हमारे जैसे बच्चों को आप जैसी (महिलाओं) को संस्कार देना चाहिए।

रोजलिन् – हाँ पुत्र! तुम पूर्णरूप से सच कहते हो। क्षमा कर देना। अब मैं जान गई हूँ। (रोजलिन् ने आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को मार्ग तथा शेष कूड़े को कूड़ादान में डाल दिया।)

(घ) बालाः – एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमन्त्रिमहोदयानां स्वच्छताऽभियानमपि गतिं प्राप्स्यति।

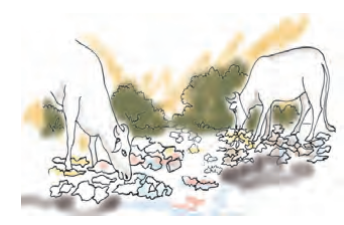

विनयः – पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिकस्यूतमपि

खादति। यथाकथञ्चित् निवारणीया एषा। (मार्गे कदलीफलविक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुमाह्वयन्ति भोजयन्ति च, मार्गात् प्लास्टिकस्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति)

शब्दार्थ-

प्राप्स्यति-प्राप्त करेगा।

आवरणैः-छिलकों।

यथाकथञ्चित्-जैसे-तैसे।

निवारणीया-हटाना चाहिए।

कदली-केला।

अपसार्य-हटाकर।

पिहित-ढके हुए।

सरलार्थ-

बालक – इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमन्त्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा।

विनय – देखो, देखो। वहाँ गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले को भी खा रही है। जैसे तैसे-इसे हटाना चाहिए।

(मार्ग में केला बेचने वाले को देखकर बच्चे केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। मार्ग से प्लास्टिक के थैलों को हटाकर ढके हुए कूड़ादान में डालते हैं।)

(ङ) परमिन्दर् – प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्वं तु कार्पासेन, चर्मणा, लौहेन, लाक्षया, मृत्तिकया, काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिकनिर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते।

वैभवः – आम् घटिपट्टिका, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, कलमेत्यादीनि सर्वाणि नु प्लास्टिकनिर्मितानि भवन्ति।

जोसैफः – आम् अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। (एवमेवालपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः, नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च

सुपर्यावरणेनास्ति जगतः सुस्थितिः सखे।

जगति जायमानानां सम्भवः सम्भवो भुवि॥5॥

सर्वे – अतीवानन्दप्रदोऽयं जलविहारः।

अन्वयः-

सखे, जगतः सुस्थितिः सुपर्यावरणेन अस्ति। जगति जायमानानां सम्भवः भुवि सम्भवः।।5।।

शब्दार्थ-

मृत्तिकायां-मिट्टी में।

क्षतिः-हानि। कार्पासेन-कपास से।

चर्मणा-चमड़े से। लाक्षया-लाख से।

काष्ठेन-काठ से। आलपन्तः-बात करते हुए।

निमज्जिताः-स्नान किया।

सरलार्थ –

परमिन्दर – प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण हमारे पर्यावरण की महान् हानि होती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहा से, लाख से, मिट्टी से अथवा काठ से निर्मित वस्तुएँ ही प्राप्त होती थीं। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मित वस्तुएँ ही प्राप्त होती हैं।

वैभव – हाँ, घड़ी की पट्टियाँ, अन्य बहुत से पात्र, कलम इत्यादि सभी प्लास्टिक से निर्मित होती हैं। जोसेफ हाँ, हमारे माता-पिता तथा गुरु जी के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। (इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सभी नदी के किनारे पहुँच गए और नदी के जल में स्नान किया तथा गाते हैं-) सुपर्यावरण के द्वारा ही जगत की सुन्दर स्थिति है। संसार में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति पृथ्वी पर है।

सभी – जल में अति आनंद प्राप्त करते हैं।